ビルメンテナンスの現場で長年にわたり点検業務に携わっていると、「法定点検」と呼ばれる法律義務の重要性を痛感します。ビルの所有者・管理者には、多数の利用者の健康・生命・財産を守るために、建物を安全で衛生的に保つ義務が法律で課せられているのです。

この記事では、外壁・屋上・配水管・電気設備といった主要な点検ポイントを、現場のプロの視点で解説します。また「ビル 法定点検」(建築基準法第12条による定期調査)をはじめとする法定点検の内容にも触れ、実践的なアドバイスや注意点を交えてまとめました。

外壁点検:現場の視点と注意点

外壁は風雨や紫外線に常時さらされるため、最初に劣化の兆候を押さえます。

現場では目視点検を基本に、ひび割れ・タイル浮き・剥離・汚れの有無を確認します。外壁に小さな亀裂があっても放置すると、そこから雨水が侵入し内部構造を傷めることがあり、大きな補修が必要になりかねません。

実際に私たちの現場でも、初期対応が遅れたひび割れがタイル剥落につながった事例がありました。そのため、発見した亀裂や剥がれはできるだけ早期に補修します。

また、コーキング(シーリング)の劣化チェックも欠かせません。コーキングが劣化すると隙間から雨水が浸入するため、ボンドやシーラーのひび割れ・硬化を丁寧に点検し、必要に応じて打ち替えます。

打診検査

目視だけではわからない内部浮き・空洞を発見

素材別チェック

タイル外壁なら浮き・剥落、塗装外壁なら塗膜の剥離・チョーキング確認

高所作業の安全確保

足場や高所作業車での点検は専門業者に依頼

外壁点検では、たとえ小さな劣化でも見逃さない心構えが大切です。ひびや剥離を放置すると、建物内部の躯体に悪影響が出て修繕費が膨らむだけでなく、外壁の落下が歩行者事故につながるリスクもあります。

点検後は必ず記録を残し、変化がないか毎年比較することで、小さな劣化も見逃さず対策できます。

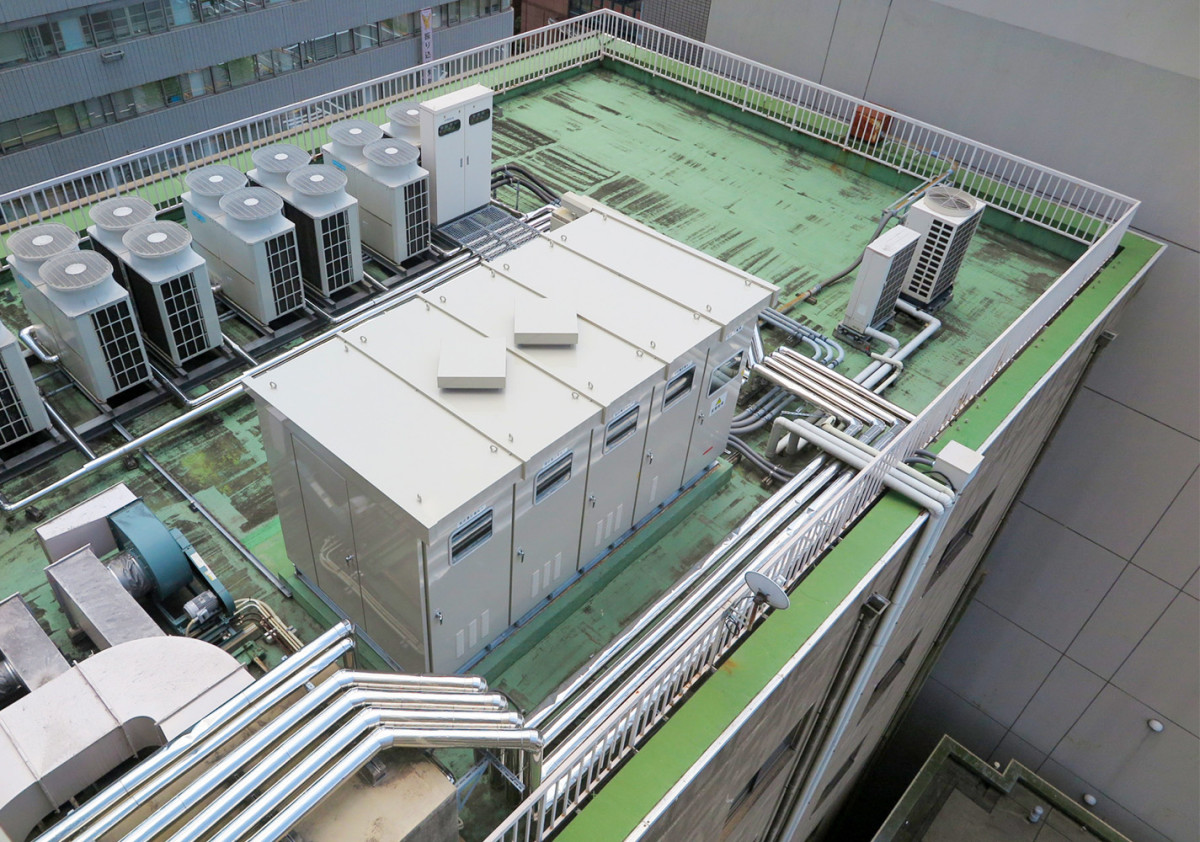

屋上点検:雨漏り防止の実践

屋上の防水層はビル全体の生命線。屋上点検ではまず目視で防水シートや塗膜の破損・変色を確認します。瓦や金属板の場合はズレや欠落部がないかを入念にチェックし、水がたまりやすい箇所は即座に対処します。また排水溝・ドレンの目詰まりは雨漏りの大敵です。

落ち葉やゴミが排水口を塞ぐと雨水が屋根に滞留し、想定外の経路から建物内部に浸入してしまいます。したがって、排水経路の定期的な清掃は必須です。

防水層の点検

目視だけではわからない内部浮き・空洞を発見

屋根勾配・排水設備の確認

タイル外壁なら浮き・剥落、塗装外壁なら塗膜の剥離・チョーキング確認

専門業者の活用

足場や高所作業車での点検は専門業者に依頼

実務経験から言えるのは、「季節前の点検」です。特に台風シーズン前や冬の長雨前には、屋根の状態を必ずチェックします。

実際、秋に枯葉で排水溝が詰まっていた現場を放置していたら、冬季の豪雨で室内に雨漏りが発生したことがあります。

定期点検で小さな水の問題を早期に見つけておけば、大規模修繕のコストと手間を抑えられたでしょう。

雨漏り防止のためには、防水シート点検のほか、目視や打診で微細な亀裂を見逃さないことが最善策です。

配水管点検:衛生と機能維持の重要性

電気設備の劣化は火災や感電のリスクを高めるため、点検は最重要項目です。

点検では目視検査と計器による測定の両方を実施します。まず配電盤やコンセント周りを目視で点検し、焦げ跡や異臭、ケーブル被覆の損傷がないかを確認します。次に漏電チェッカーや絶縁抵抗計で漏電や絶縁状態を調べ、電圧・電流測定で過負荷状態がないかも検証します。

分電盤・配線の点検:

トラップや排水溝にゴミ・油脂が溜まっていないか清掃し、異物詰まりを防止

測定器による検査

配管継手・バルブ周辺の点検で漏水発見、早期修理で構造被害を防止

更新タイミング管理:

配管は一般に20~30年程度で劣化するため、経年を考慮した更新計画

現場での経験上、電気設備では小さな不具合でも放置すると大事故につながりかねません。

実際に配線絶縁の軽微な損傷を発見して迅速に交換した結果、火災を未然に防げた例もあります。

定期点検を怠らないことが感電・火災リスクの低減につながるため、点検結果は必ず記録し、異常個所は速やかに修繕・更新を行っています。

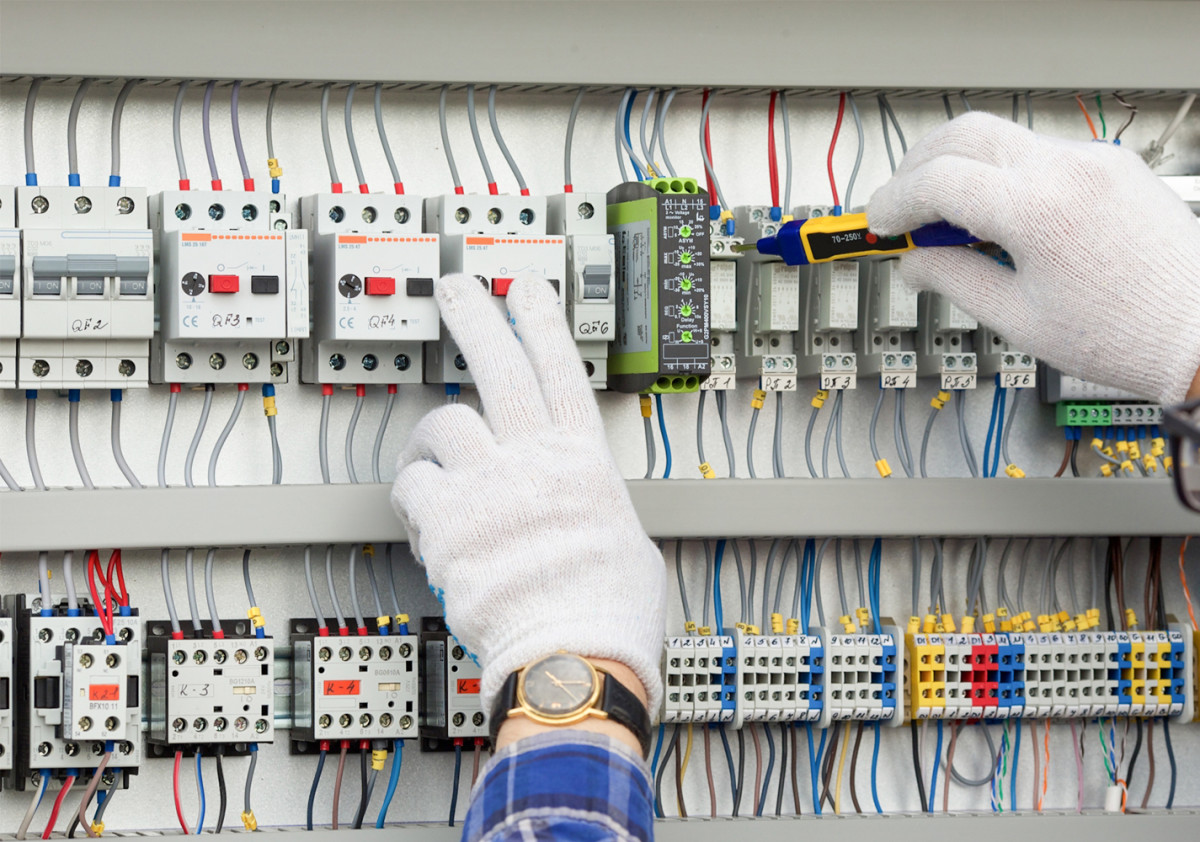

電気設備点検:安全確保の基本

電気設備の劣化は火災や感電のリスクを高めるため、点検は最重要項目です。点検では目視検査と計器による測定の両方を実施します。まず配電盤やコンセント周りを目視で点検し、焦げ跡や異臭、ケーブル被覆の損傷がないかを確認します。次に漏電チェッカーや絶縁抵抗計で漏電や絶縁状態を調べ、電圧・電流測定で過負荷状態がないかも検証します。

分電盤・配線の点検

端子部の緩み・腐食、ブレーカーの状態を確認

測定器による検査

漏電ブレーカー作動確認、絶縁抵抗測定で電気事故を未然に防止

更新タイミング管理:

古い設備は絶縁劣化が進むため、法定更新時期を把握し適時交換

現場での経験上、電気設備では小さな不具合でも放置すると大事故につながりかねません。実際に配線絶縁の軽微な損傷を発見して迅速に交換した結果、火災を未然に防げた例もあります。

定期点検を怠らないことが感電・火災リスクの低減につながるため、点検結果は必ず記録し、異常個所は速やかに修繕・更新を行っています。

点検から修繕・清掃までワンストップ対応

「KIREI produce」では、ビルの法定点検・定期点検を全国で代行しています。当社の強みは点検だけで終わらず、清掃や補修工事までまとめて手配できるワンストップサービスです。現場で得た知見を活かし、高所作業や特殊環境での点検にも対応。

点検で異常が見つかった際には、速やかに修繕プランを立案して施工までつなげています。

これにより、ビルオーナーは点検とメンテナンスを一括して任せられ、手間とコストの削減が可能です。経験豊富な当社スタッフのチーム体制で、見積もりから作業後のフォローまで一貫したサポートをお約束します。

法定点検(12条点検)と関連基準の理解

建築基準法第12条に基づく定期調査報告(いわゆる12条点検)は、法令で定められた点検義務です。これには建物構造自体の点検(外壁や屋根の異常チェック)に加え、環境衛生の基準(ビル管法)に従った給排水や空調管理の状況確認も含まれます。

特定建築物では、これらの調査を年1回以上実施し、その結果を所轄役所に報告する義務があります。

12条点検の項目

外壁・屋根・階段など建物の構造安全性チェックと、防火・避難設備、衛生設備などの動作確認

環境衛生管理基準

空調・換気・給水・排水・清掃・害虫防除などの維持管理基準で、建築物衛生法で定められている

点検頻度と報告

電気設備は年1回、防火設備は半年に1回といった点検サイクルが一般的。調査結果は定期報告として行政に報告し、記録の保存も義務

法定点検を実施しないと行政指導や使用停止命令の対象になりかねません。私自身も定期点検前の準備として、過去の記録を見直し、問題の起こりやすい箇所を確認してから業者に委託しています。法令を遵守して点検を適切に行うことは、ビルの安全運用と資産価値維持に直結します。

まとめ:点検の徹底でビルを長寿命化しよう

ビルメンテナンスにおける点検は、外壁、屋上、配水管、電気設備の4分野が柱です。これらを定期的に点検することで、雨漏りや漏水、火災などのトラブルを未然に防げます。特に法定点検を含めた定期調査の遵守は、法律で義務づけられていますが、それ以上に建物の安全性と価値を維持する重要な手段です。

当社「KIREI produce」では、点検から清掃・修繕まで一貫した体制で対応しますので、ビルの健全な状態を保つためのパートナーとしてぜひお役立てください。