空調設備は、建物内の快適性を保つうえで欠かせない存在です。しかし、長年使用し続けることで性能が落ち、思わぬトラブルやコストの増加を招くこともあります。空調設備の耐用年数と更新時期について調べておられるあなたは、おそらくそのような問題に直面しているか、将来的な対策として情報を求めているのではないでしょうか。

空調設備の更新には明確な理由があり、適切なタイミングでの入れ替えは大きな効果をもたらします。更新の必要性を理解し、無駄のない計画的な設備投資を行うことが、コスト削減や安全性の確保につながるのです。

本記事では、空調設備の更新に関する内容や基本的な方法、注意すべきポイントまでを分かりやすく解説します。また、専門知識が必要となるプロの作業や、信頼できる業者への依頼の判断基準についても触れていきます。

これから空調設備の更新を検討する方にとって、見逃せないメリットが詰まった内容となっています。ぜひ最後までご覧いただき、より安心で快適な設備環境の実現にお役立てください。

- 空調設備の耐用年数と更新する理由を解説

- 空調設備を更新しないとどうなる?そのリスクとは

- 空調設備更新の必要性とは?

- 空調設備更新の頻度とその目安

- 計画的な設備投資がもたらす効果

- 空調設備の更新、その内容と注意点

- 空調設備の更新、その方法と流れ

- 自力での点検には限界がある

- 業者に依頼するメリットとその選び方

■ 空調設備の耐用年数と更新時期から考える、計画的な設備投資の総括

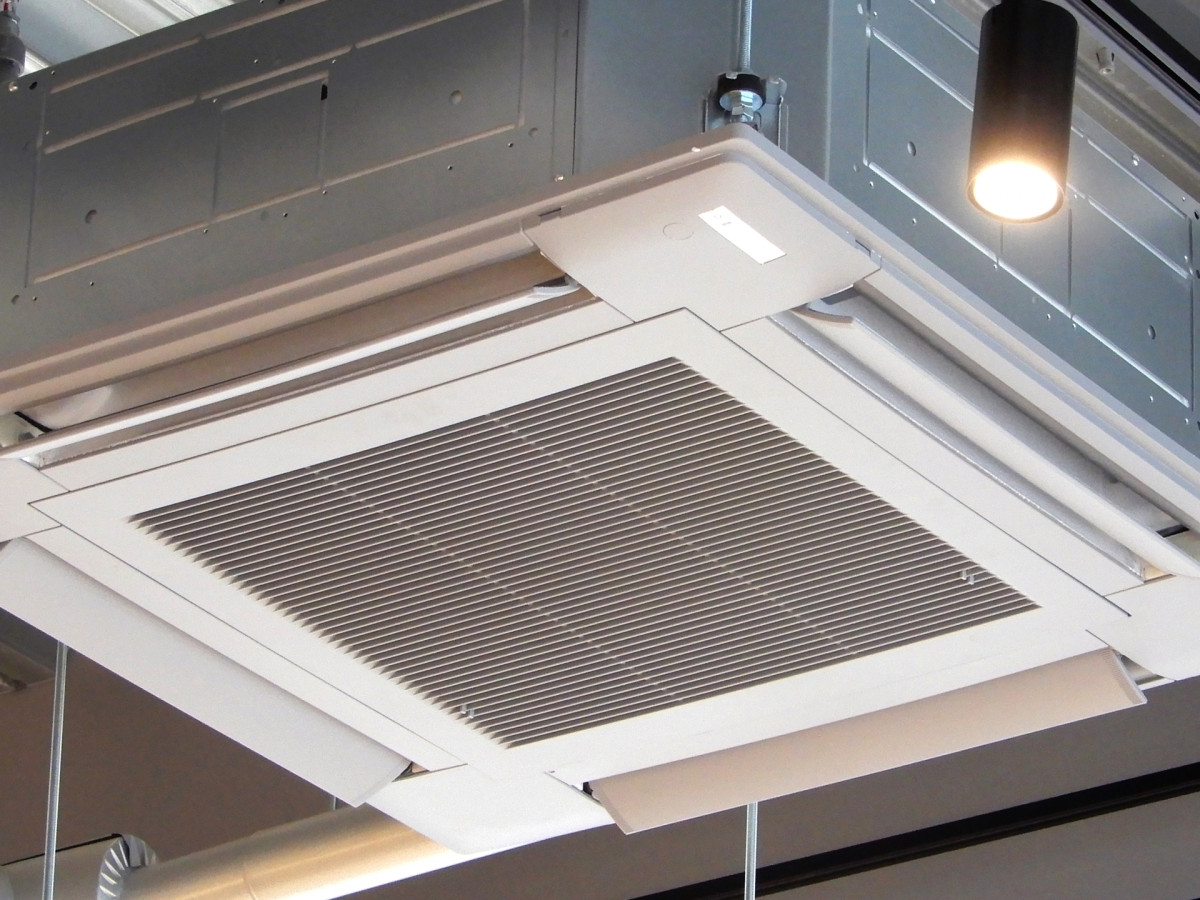

空調設備の耐用年数と更新の基礎知識

空調設備の耐用年数と更新する理由を解説

空調設備の耐用年数は、一般的に10年から15年程度とされています。ただし、使用環境やメンテナンスの状況によっても差が出ます。年数を超えて使い続けると、効率が落ちるだけでなく、急な故障が増える傾向にあります。

これを避けるためには、定期的な更新が重要です。更新する最大の理由は、快適な室内環境を維持するためです。特に業務用空調では、快適さは従業員の働きやすさや顧客満足に直結します。

また、新しい機種に切り替えることで、省エネ性能も向上します。これにより、長期的には電気代の削減にもつながるでしょう。古い機器はエネルギー効率が悪く、結果的にコストがかさみます。

さらに、法令や基準の変更に対応する目的もあります。古い設備では現行の安全基準を満たしていないこともあり、トラブルの原因になりかねません。

したがって、計画的な更新は、快適性・経済性・安全性の観点から見ても、非常に効果的な判断といえます。

空調設備を更新しないとどうなる?そのリスクとは

空調設備の更新を先延ばしにした場合、見えにくいリスクが積み重なります。まず最も大きな問題は、突然の故障です。暑さや寒さが厳しい時期に冷暖房が停止すれば、業務や日常生活に大きな影響を及ぼします。特に店舗やオフィスでは、顧客対応やスタッフの健康にも関わるため、営業に支障が出る可能性もあります。

さらに、古い設備はエネルギー効率が悪く、過剰な電力消費を続けてしまいます。毎月の光熱費が高止まりしている場合、設備の劣化が原因であることも少なくありません。機器の性能が落ちることで冷暖房の効きも悪くなり、設定温度を下げても快適にならない、といった問題も発生します。

また、古い機種では部品の供給が終了している場合が多く、修理できずに全体交換を余儀なくされるケースもあります。修理にかかる時間や費用も増大し、結果的に更新よりコストがかかるという矛盾も起こりえます。

そしてもう一つは安全面です。経年劣化した配線や機器が原因で、漏電や発火などの重大事故につながるリスクもあります。こうしたリスクを避けるためにも、早めの判断と対応が非常に重要です。更新はコストだけでなく、安心と信頼を得るための投資でもあるのです。

空調設備更新の必要性とは?

空調設備の更新は、快適な環境を保つだけでなく、安全性やコスト面にも大きな影響を与えます。見た目に問題がなくても、内部では劣化が進んでいることがあります。

古い設備を使い続けると、冷暖房の効きが悪くなったり、異音やにおいの原因になったりします。これが職場であれば、作業効率や従業員の健康にも影響を与えるでしょう。

また、省エネ性能の低い機種は電気代が高くなりやすく、長期的に見れば経済的ではありません。新しい機種は省エネ基準をクリアしており、光熱費を抑える効果が期待できます。

さらに、法改正や環境基準の変化に対応するためにも更新が必要になる場合があります。古い冷媒が使用できなくなるケースも増えています。

そして、突発的な故障による業務停止やクレームを防ぐうえでも、計画的な更新は有効です。予測できる支出として予算計画に組み込めるのもメリットです。

このように、空調設備の更新は見えにくい問題への備えでもあります。表面的な不具合がない場合でも、必要性は確かに存在します。

空調設備更新の頻度とその目安

空調設備の更新頻度は、一般的に10〜15年が目安とされています。ただし、これはあくまで標準的な使用環境での話です。

例えば、飲食店や工場など高温多湿な環境では、劣化が早まりやすいため、もう少し短いスパンでの更新が必要になることもあります。

一方で、定期的にメンテナンスを行っている設備は、年数以上に持つこともあります。しかし、故障の兆候が見え始めた時点での対応が重要です。

更新の判断材料としては、運転音の増加、効きの悪さ、消費電力の上昇などが挙げられます。これらが重なると、内部の部品が限界に達している可能性があります。

また、メーカーの保守期限が切れているかどうかも確認すべきポイントです。部品の供給が終わると、修理対応ができなくなることがあります。

つまり、10年を過ぎたあたりからは状態を見ながら、更新のタイミングを考える必要があります。無理に使い続けるより、早めの判断がコスト削減につながることもあります。

効果的に空調設備の更新・設置を行うには、業者に依頼して、専門的なサービスを受けることをお勧めします。プロの持つ専門的な知識と経験値で、確実に空調設備の設置作業を実施します。

熟練の職人による最高級の仕事

「KIREI produce」では、上に紹介した空調設備の更新・設置を全都道府県で行っており、専門知識を持つ、経験値の高いスタッフを揃えています。

様々なお客様から依頼をいただいており、空調設備に関する知識と技術力は日本一という自負を持っています。

常に適正なお見積もりを心掛けていますので、新たに空調設備の更新・設置の依頼を考えている方は、ぜひ一度ご相談下さい。

空調設備の耐用年数と更新の進め方

計画的な設備投資がもたらす効果

空調設備の更新を計画的に行うことには、多くの利点があります。中でも、突発的な故障を避けられることが大きなポイントです。突然のトラブルは業務に支障をきたし、対応費用も高額になりやすいためです。

また、あらかじめ予算を組んでおくことで、無理のない資金計画が可能になります。これにより、設備投資を経営のリスクとせず、効率よくコントロールできるようになります。

加えて、最新の空調設備は省エネ性能が高く、光熱費の削減に貢献します。これは長期的に見て、経費の圧縮につながるメリットです。

快適な室内環境が整うことで、従業員の集中力や顧客の満足度も向上します。空調は「見えないサービス」ですが、体感としては非常に重要な要素です。

このように、設備投資を「コスト」ではなく「経営戦略の一部」として捉えることで、企業価値の向上にもつながります。

一方で、更新タイミングを誤ると余計な出費や設備の無駄が生じる可能性もあります。そのため、現状の状態を見極める判断力が求められます。

こうした観点からも、計画的な設備投資は安定した事業運営の土台をつくる重要な施策といえるでしょう。

空調設備の更新、その内容と注意点

空調設備の更新では、単に古い機器を取り替えるだけでなく、建物全体の環境に応じた選定が必要です。冷暖房の能力、配管の状態、設置場所など、検討すべき項目は多岐にわたります。

まずは既存設備の状態を把握し、現在の課題を洗い出すことが重要です。冷えにくさや異音、消費電力の増加などがあれば、それに合った改善策を取り入れる必要があります。

次に、新しい設備を選ぶ際には、省エネ性能や静音性、メンテナンスのしやすさも比較のポイントになります。特に業務用空調では、信頼性と耐久性も重視されます。

更新の際には、既存の配線・配管が使えるかどうかも確認が必要です。場合によっては工事が大がかりになり、想定外の費用が発生することもあります。

また、作業中は一時的に空調が停止するため、業務への影響を考慮し、日程の調整も慎重に行いましょう。繁忙期を避けるなどの配慮が求められます。

見積もりの段階で複数の業者に相談し、内容や保証の違いを比較することも大切です。価格だけで判断せず、信頼できる業者を選ぶようにしてください。

このように、空調設備の更新には多くの判断が伴いますが、しっかり準備することでトラブルを防ぎ、満足度の高い結果につながります。

自力での作業とプロによる作業の違い

空調設備の更新を自力で行うことは、現実的には難しいといえます。電源や冷媒配管など専門的な作業が多く、法律上も資格が必要な工程が含まれているためです。

プロの業者であれば、こうした作業を安全かつ正確に行うノウハウを持っています。また、現場の状況に応じた柔軟な対応も可能です。これは素人には難しい判断になります。

自力で作業を試みると、誤った設置によって故障や事故につながる恐れもあります。例えば、配管の接続ミスによる冷媒漏れは、重大なトラブルになる可能性があります。

さらに、施工ミスが原因でメーカー保証が無効になるケースもあるため、注意が必要です。これにより、万が一のトラブル時に余計な出費が発生することもあります。

プロによる作業では、事前の見積もりから施工後のフォローまでが一貫しており、安心感があります。作業時間も短縮され、効率的に進むのが利点です。

もちろん費用はかかりますが、安全性や仕上がりの確実性を考えると、専門業者への依頼は妥当な判断です。

こうした違いからも、空調設備の更新は専門知識と経験のあるプロに任せるのが最も適切です。

業者に依頼するメリットとその選び方

空調設備の更新を業者に依頼する最大のメリットは、専門的な知識と技術に基づいた安心・確実な施工が受けられる点です。作業には電気工事や冷媒配管など資格が必要な工程が多く、プロに任せることで法令違反や事故のリスクを避けられます。

さらに、業者は現場調査から機器の選定、設置工事、アフターフォローまで一貫して対応してくれます。これにより、複数の窓口とやり取りする手間が減り、スムーズに進行できます。

保証制度がしっかりしている点も大きな安心材料です。万が一トラブルが起きた場合でも、保証範囲内で対応してもらえるため、長期的な安心感があります。

一方で、業者選びには注意が必要です。価格の安さだけで決めず、過去の施工実績や対応の丁寧さなどを総合的に確認することが大切です。

また、複数の業者から見積もりを取って比較することで、適正価格かどうかの判断がしやすくなります。その際は、見積内容の詳細や追加費用の有無まで確認しましょう。

対応エリアや緊急時のサポート体制なども、業者選びの重要なポイントです。トラブル時にすぐ駆けつけてもらえるかどうかは、意外と見落とされがちです。

安心・安全な空調更新を実現するためには、信頼できる業者に依頼することが最も効果的な方法と言えるでしょう。

空調設備の耐用年数と更新時期から考える、計画的な設備投資の総括

- 空調設備の耐用年数は10〜15年程度が一般的

- 使用環境やメンテナンス状況により寿命は前後する

- 更新しないと効率低下や故障リスクが高まる

- 快適な室内環境の維持が更新の主な目的

- 新機種導入で省エネ性能が向上し光熱費削減に貢献

- 故障の兆候が出た時点での早めの対応が必要

- 定期更新は突発的なトラブルを予防する手段となる

- 空調停止による業務への影響を抑えるには工事日程が重要

- 更新では設備能力・配管状況・建物構造を総合的に検討すべき

- 自力での施工は法律・安全両面で現実的ではない

- プロの作業なら短期間で確実かつ安全に対応可能

- 業者選びでは実績・保証・対応力を総合的に比較する必要がある

- 設備更新はコスト削減と業務効率化を両立させる有効な投資手段である

高い顧客満足度!選ばれ続けてます!

空調設備を綺麗な良い状態に保ち、更新・設置を効果的に実施したい方にとって、プロの業者に依頼して、専門的なサービスを受けることは検討すべき内容です。

実際に住む方々の視点から考えると、空調設備の更新・設置によって、清潔感や安心感が上がる利点は大きいです。

また、空調設備の設置をしっかり行うことによって、仕事をされるスタッフや従業員さんの満足感に繋がります。

最も多くの時間をくつろいで過ごす空間で、これらの設置作業がいかに効果的か、お分かりになったと思われます。

「KIREI produce」では、上に紹介した空調設備の更新・設置を全都道府県で行っています。

常に適正なお見積もりを心掛けていますので、空調設備の更新・設置サービスを希望される方や依頼を考えている方は、ぜひ一度ご相談下さい。