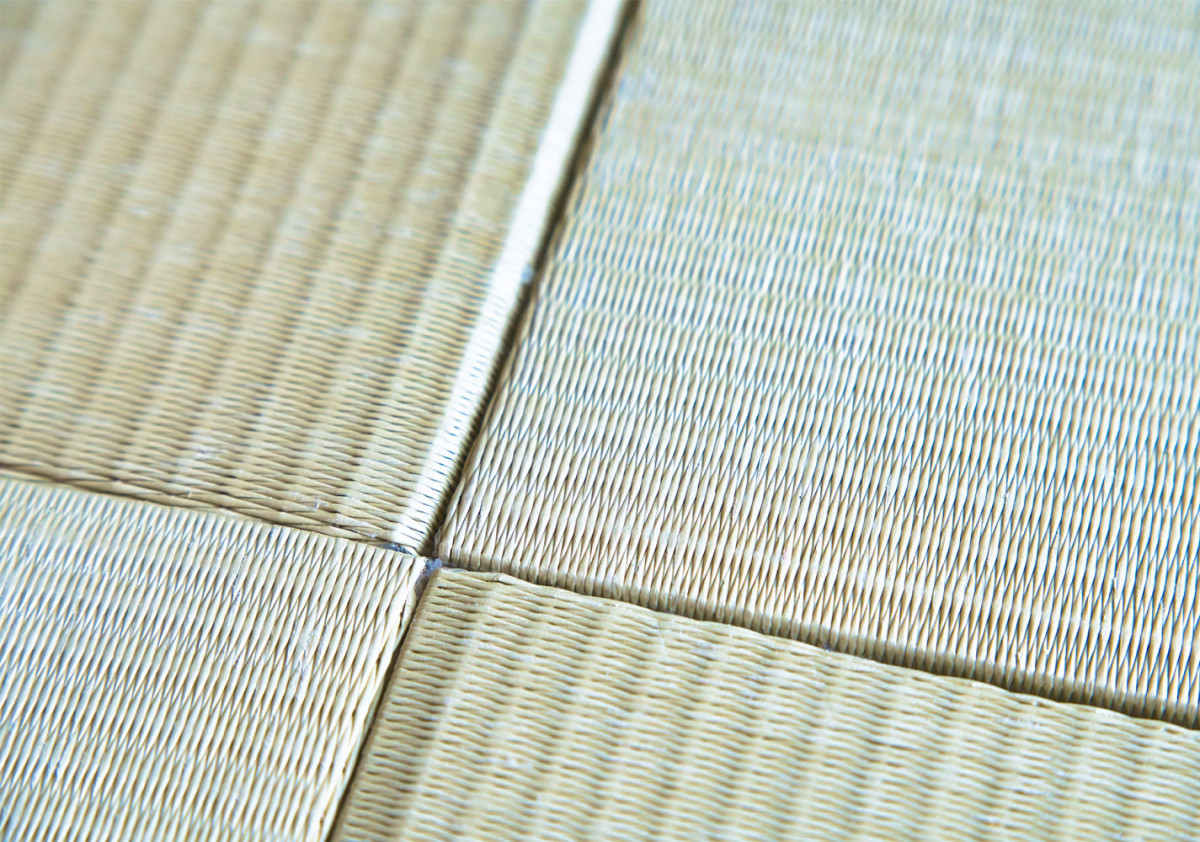

畳は日本の暮らしに根付いた床材であり、その快適さや美しさを保つためには「表替え」という定期的なメンテナンスが欠かせません。しかし、いざ畳の表替えを考えたとき、「どのくらいの頻度で行えばよいのか」「自分でできるのか、それとも業者に依頼すべきなのか」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

実際、畳の表替えのタイミングは人によって感じ方が異なりますが、一般的にその頻度は4〜6年が目安と言われています。この記事では、その理由や畳の表替えの必要性、そして見落としがちな効果についてもわかりやすく解説していきます。

畳の表替えの内容や方法を正しく理解することで、見た目だけでなく、住まい全体の快適性を大きく向上させることが可能です。また、プロの作業による丁寧な仕上がりや、業者への依頼によるメリットも数多くあります。

これから畳のメンテナンスを検討している方にとって、本記事が判断のヒントになるはずです。畳を長く美しく保つためのポイントを、項目ごとに詳しくご紹介していきます。

- 畳の表替えの頻度は4〜6年が目安な理由

- 畳の表替えが必要な本当の理由とは

- 畳の表替えをしないとどうなるのか

- 畳の表替えで得られる効果とは

- 畳の表替えの内容と作業の流れ

- 継ぎ目処理をしないとどうなるのか?

- 畳の表替えはプロの作業に任せるべき理由

- 畳の表替えを業者に依頼するメリット

■ 畳の表替えのタイミング:4〜6年が目安の理由と劣化サインの見極めの総括

畳の表替えのタイミングの目安と考え方

畳の表替えの頻度は4〜6年が目安な理由

畳の表替えは、4〜6年を目安に行うのが一般的とされています。これは、畳の表面に使われる「い草」が経年劣化しやすく、見た目や使い心地に影響が出るためです。

この期間を過ぎると、表面が毛羽立ったり、変色が進んだりして、部屋全体の清潔感が損なわれてしまいます。い草特有の香りや調湿作用も次第に失われていきます。

また、畳は室内の湿気や気温に影響を受けやすい素材です。住環境によっては、4年以内に劣化が進むこともあるため、定期的な点検が大切です。

一方で、使用頻度が低い部屋であれば、6年以上持つこともあります。ただし、その場合でも表面の衛生状態を保つために、適切なタイミングでの表替えが望ましいです。

加えて、小さな汚れやカビの兆候に早めに気づけるかどうかも重要です。長く放置すると、表替えでは対応できなくなり、畳そのものの交換が必要になることもあります。

こうした背景から、4〜6年という目安はあくまで平均的な使用状況に基づくものであり、畳の状態を見て判断する柔軟さも必要です。

畳の寿命を延ばすためには、日頃の手入れと定期的な換気が効果的です。小さなサインを見逃さず、早めの対応を心がけましょう。

畳の表替えが必要な本当の理由とは

畳の表替えが必要になる主な理由には、見た目の劣化、衛生面の問題、そして機能低下が挙げられます。特に「ささくれ」や「色あせ」が目立つようになったら、交換のサインといえるでしょう。放置するとさらに傷みが進み、修繕の手間も増えてしまいます。

畳表の素材であるい草は、時間とともに摩耗しやすく、手触りが悪くなったり、衣類に繊維が付着するようになったりします。こうした劣化は生活の快適さを損なう要因にもなります。

また、畳は湿気を吸収・放出する機能を持っていますが、古くなるとその調湿効果も弱まり、空気がこもって感じられるようになります。湿度管理が不十分な状態が続くと、カビの発生リスクも高まります。

加えて、ダニやホコリも蓄積しやすくなり、アレルギーの原因にもつながります。小さなお子さんや高齢者のいる家庭では、特に衛生面に配慮が必要です。

このような理由から、畳は「見た目」だけでなく「性能」の観点からも、定期的な表替えが求められます。表面が新しくなるだけでも室内環境は大きく変わります。

定期的なメンテナンスを心がけることで、畳本来の快適さを保ち、家全体の空気感まで改善できる可能性があります。

畳の表替えをしないとどうなるのか

畳の表替えを長く行わずに放置していると、部屋の印象や衛生環境に悪影響が出てきます。劣化が進んだ畳は色がくすみ、全体的に暗く見えるため、清潔感を感じにくくなります。

表面のい草がささくれ立つと、素足で歩いたときに違和感があり、衣類が引っかかる原因にもなります。場合によっては、小さなケガや皮膚トラブルにつながることもあります。

古い畳は湿気をうまく調整できなくなり、室内の空気が重く感じられるようになります。このような状態は、カビやダニの繁殖に最適な環境をつくり出してしまいます。

湿度の高い地域や、風通しの悪い部屋では特に劣化が早く進行します。見た目にはわかりにくくても、内部には水分や汚れが蓄積している可能性があります。

また、畳が劣化することで床そのものの耐久性にも影響が出ることがあります。畳の下にある下地材が傷み、場合によっては張り替え工事が必要になるケースも考えられます。

こうした事態を避けるためにも、定期的な点検と表替えは非常に重要です。早めの対応はコスト削減にもつながります。

畳の表替えで得られる効果とは

畳を表替えすると、まず部屋全体が明るく清潔に感じられるようになります。新しい畳表には独特のい草の香りがあり、入室時に心地よい印象を与えてくれます。

表面のささくれや色ムラがなくなることで、素足で歩いたときの快適さが増し、過ごしやすい空間が生まれます。座る、寝るといった日常動作もより快適になります。

い草には天然の調湿・消臭作用があり、空気中の湿気や臭いを吸収してくれるため、室内環境が自然と整います。これにより、夏場のジメジメ感をやわらげることも可能です。

また、新品の畳はダニやカビの発生リスクが低く、アレルギー予防にもつながります。衛生面が気になる家庭では、大きな安心材料となるでしょう。

さらに、表替えは畳そのものの寿命を延ばすことにもつながります。表面だけを交換することで、内部の畳床はそのまま使えるため、コストパフォーマンスにも優れています。

このように、畳の表替えには見た目の改善だけでなく、機能性・衛生性・快適性の面でも多くのメリットがあります。暮らしの質を高めるためにも、定期的な表替えは非常に価値ある選択です。

効果的に畳の表替え作業を行うには、業者に依頼して、専門的なサービスを受けることをお勧めします。プロの持つ専門的な知識と経験値で、確実に畳の表替えを実施します。

熟練の職人による最高級の仕事

「KIREI produce」では、上に紹介した畳の表替えサービスを全都道府県で行っており、専門知識を持つ、経験値の高いスタッフを揃えています。

様々なお客様から依頼をいただいており、畳の表替えに関する知識と技術力は日本一という自負を持っています。

常に適正なお見積もりを心掛けていますので、新たに畳の表替え依頼を考えている方は、ぜひ一度ご相談下さい。

畳の表替えのタイミングを見極める方法と対策

畳の表替えの内容と作業の流れ

畳の表替えとは、畳の表面にある「畳表(たたみおもて)」を新しいものに張り替える作業のことを指します。芯材である畳床はそのまま使い、表面のみを交換するため、比較的手軽なメンテナンス方法とされています。

作業の流れは、まず既存の畳を室内から取り出すところから始まります。その後、古い畳表と縁(へり)を丁寧に取り外し、新しい畳表を張り替えて縁を付け直します。職人の手作業で行われることが多く、仕上がりの美しさにも差が出ます。

これらの工程は、通常は専門の作業場や工場で行われ、引き取りから納品まで1~2日程度で完了します。その間、部屋の使用が一時的に制限される点は事前に把握しておきましょう。

畳表には天然のい草のほか、和紙や樹脂製などの素材があります。用途や好みに応じて選ぶことができ、色や質感もさまざまです。たとえば、アレルギーが気になる方には樹脂製の畳表が人気です。

また、表替えのタイミングで畳床の状態もチェックされるため、内部に傷みがある場合は補修や交換の提案を受けることもあります。見えない部分までメンテナンスできるのは大きな利点です。

さらに、縁のデザインを選べる楽しさもあります。部屋の雰囲気に合わせて和柄やシンプルなものを選ぶことで、空間全体の印象が大きく変わります。

このように、表替えは畳の美観と機能を保つために欠かせない工程であり、専門業者に依頼することで高品質な仕上がりが期待できます。

畳の表替えを自力で行う際の注意点

畳の表替えは自力でも可能ですが、注意すべき点がいくつかあります。特に、道具や技術の不足による仕上がりの差が大きな課題となります。

まず、畳表や縁をきれいに張るには、専門の工具と手順が必要です。素人が行うと、シワが寄ったり、縁がずれたりすることが多く、見た目が不自然になることがあります。

また、畳を取り外して持ち運ぶ作業は意外と重労働です。畳は1枚あたり20〜30kgほどあり、慣れていないと腰や手を痛める可能性もあります。

さらに、古い畳床の状態を見極めるには専門知識が必要です。内部が劣化していても気づかずに表替えだけしてしまうと、すぐに再交換が必要になることもあります。

資材の調達にも手間がかかります。市販の畳表は品質やサイズが不安定なことがあり、寸法が合わないと加工にも時間がかかります。

こうしたリスクを踏まえると、多少費用がかかっても専門業者に依頼する方が、結果的に満足度の高い仕上がりになるケースが多いです。

畳の表替えはプロの作業に任せるべき理由

畳の表替えは、一見シンプルに見えても、実際には高い技術と専門的な知識が必要な作業です。特に、畳表の張り替えは力加減や寸法の正確さが求められ、経験の差が仕上がりに大きく影響します。

プロに任せることで、畳一枚一枚に合わせた丁寧な施工が可能になります。部屋ごとに微妙に異なるサイズやゆがみも調整しながら作業を進めるため、見た目も美しく、隙間のない仕上がりが実現できます。

また、畳床の内部状態をチェックできる点もプロならではの強みです。表面だけでなく内部にダメージがないかを確認し、必要であれば補修や交換の提案もしてくれます。

使われる資材も、プロが選ぶものは品質が安定しており、耐久性や見た目の美しさも期待できます。市販品では見られないような高級素材を選べる点も魅力の一つです。

さらに、施工後のアフターケアや保証がある業者も多く、万が一の不具合にも対応してもらえる安心感があります。

このように、確実な仕上がりとトータルでの満足度を求めるなら、表替えはプロの手に任せるのが最適といえるでしょう。

畳の表替えを業者に依頼するメリット

畳の表替えを業者に依頼すると、多くのメリットがあります。まず、何よりも作業がスムーズで早いという点が挙げられます。経験豊富な職人が対応するため、短時間で美しい仕上がりが実現します。

業者は部屋の寸法や畳の状態を丁寧に確認した上で、最適な素材と工法を提案してくれます。これにより、使用目的や予算に合った表替えが可能になります。

また、畳床の痛みや劣化が見つかった場合も、その場で補修や新調の相談ができる点は、業者依頼ならではの強みです。見えない部分のメンテナンスまで対応できるのは安心材料となります。

さらに、畳表や縁のデザインも豊富に用意されており、自分の好みに合ったものを選べるのも魅力の一つです。和風だけでなくモダンなスタイルに合わせた提案も可能です。

時間や手間を大きく削減できることも見逃せません。重い畳の持ち運びや道具の準備、ゴミの処分まですべて任せられるため、負担がほとんどありません。

これらを踏まえると、畳の表替えを業者に依頼することは、仕上がり・効率・安心感のすべてを得られる合理的な選択といえます。

畳の表替えのプロ業者の選び方と注意点

畳の表替えを業者に依頼する際は、技術力だけでなく信頼性も重視する必要があります。まずは、地域密着型で実績のある業者を選ぶことが一つの目安となります。地元での施工例や実績を確認するのが有効です。

見積もりを比較する際は、価格だけで判断せず、使用する畳表の品質やサービス内容も確認しましょう。同じ「表替え」でも、素材や作業の丁寧さによって仕上がりに大きな差が出ます。

また、対応が丁寧かどうかもチェックポイントです。質問に対して具体的な説明があるか、強引な営業をしないかなど、接客態度から信頼度を見極めることができます。

前述の通り、畳表には種類が多く、見た目や耐久性に差があります。そのため、サンプルを見せてもらえる業者だと安心です。実物を見ながら選べることで、満足度も高まります。

注意点としては、格安をうたう業者には要注意です。中には低品質な素材を使っていたり、アフター対応が不十分な場合もあります。

最終的には、価格・品質・対応のバランスが取れているかを総合的に判断し、納得して依頼できる業者を選ぶことが大切です。

畳の表替えのタイミング:4〜6年が目安の理由と劣化サインの見極めの総括

畳を綺麗な良い状態に保ち、表替えを効果的に実施したい方にとって、プロの業者に依頼して、専門的なサービスを受けることは検討すべき内容です。

実際に住む方々の視点から考えると、畳の表替えによって、清潔感や安心感が上がる利点は大きいです。

また、畳の表替えをしっかり行うことによって、生活されるご家族の満足感に繋がります。

最も多くの時間をくつろいで過ごす空間で、これらのメンテナンスがいかに効果的か、お分かりになったと思われます。

- 畳の表替えは4〜6年が目安とされる

- い草の劣化によって見た目や機能が低下する

- 表替えを怠るとカビやダニの温床になる

- 調湿・脱臭効果も経年で失われる

- 色あせやささくれは表替えのサインである

- 畳の衛生状態を保つには定期的な点検が必要

- 表替えを行えば室内の空気が快適になる

- 新しい畳は香りや肌触りも改善される

- 古い畳を放置すると床の耐久性にも影響する

- 表替えは畳床の状態確認にもつながる

- 表替えは自力でも可能だが難易度が高い

- 素人作業では見た目や耐久性に問題が出やすい

- プロ業者に依頼すれば高品質な仕上がりが得られる

- 業者選びでは価格・対応・品質のバランスが重要