ガス機器の設置を検討している際、安全基準や補助金について複雑に感じていませんか。

なぜガス機器の設置には厳格な安全基準が設けられているのか、その理由や必要性を正しく理解することは、安全な暮らしを守る上で欠かせない事柄です。

また、基準を守ることによる事故防止の効果を最大限に高めるためには、専門的な知識を持つプロの作業が不可欠となります。

さらに、費用負担を軽減できる補助金制度も存在しますが、その申請方法を知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、万が一のCO中毒を防ぐためのチェックリストや、信頼できる専門業者の選び方まで、専門業者への依頼を成功させるための情報を網羅しましたので、ガス機器の設置と安全基準、そして補助金の活用法に関する全ての疑問が解決します。

記事のポイント

- ガス機器の設置に必要な安全基準の具体的な内容

- 基準を満たさない場合に起こりうるリスクと対策

- 利用可能な補助金制度の種類と申請方法

- 信頼できる専門業者を選び、安全に設置するポイント

- 安全な設置になぜ基準が必要かという理由

- 法律で定められたガス機器設置の必要性

- 安全基準を守らないとどうなるのか?

- 見えない危険、CO中毒のチェックリスト

- 安全基準を満たすことによる事故防止効果

- 給湯器交換で使える補助金の内容

- 国の補助金制度

- 地方自治体の補助金制度

- 専門業者へ依頼するメリット

- 補助金制度を利用する金銭的なメリット

- 補助金申請の具体的な方法と流れ

- 安全な設置に欠かせないプロの作業とは

- 安心して任せられる専門業者への依頼が確実

■ ガス機器設置の安全基準と補助金|CO 中毒を防ぐチェックリストの総括

ガス機器の設置は安全基準と補助金の知識が必須

安全な設置になぜ基準が必要かという理由

ガス機器の設置に安全基準が必要である最も大きな理由は、私たちの生命と財産を火災やガス中毒といった深刻な事故から守るためです。ガスは現代生活に欠かせない便利なエネルギーですが、その取り扱いを一歩間違えれば、重大な危険性をはらんでいます。

そのため、国はガス事業法などの法律に基づき、ガス機器の製造から販売、設置、点検に至るまで、極めて詳細な安全基準を定めています。

これらの基準は、過去に日本全国で発生した数々の痛ましい事故の教訓から作られたものです。例えば、給排気筒が地震や経年劣化で外れたことによる一酸化炭素(CO)中毒事故や、ガス管の接続不良が原因のガス漏れによる火災など、本来であれば防げたはずの事故が後を絶ちませんでした。

これらの重い背景から、専門的な知識や技術を持たない人が安易に設置工事を行うことを法的に防ぎ、全ての利用者の安全を確保する目的で、厳格な基準が設けられたのです。

したがって、設置基準を守ることは、単なるルール遵守以上の意味を持ちます。自分自身や家族はもちろん、アパートやマンションといった集合住宅では隣人の安全をも守るための、社会的な責任であると言えます。

安全基準は、ガスを安全に利用するための最後の砦であり、その理由を深く理解することが、安心できるガスライフの第一歩となります。

法律で定められたガス機器設置の必要性

ガス機器の設置に関する安全基準は、個人の判断で遵守するかどうかを決めるものではなく、法律によってその必要性が明確に定められています。

主に「ガス事業法」「液化石油ガス法(液石法)」、そして「建築基準法」といった複数の法律が複雑に関わっており、それぞれが異なる側面からガス機器の安全な利用を支えています。

ガス事業法(都市ガス)や液石法(プロパンガス)は、ガスの供給から消費に至るまでの全ての段階での安全確保を目的としています。

これらの法律では、ガス事業者や工事業者に対し、技術上の基準を守ることを厳しく義務付けています。これには、ガス管の接続方法、機器本体の固定、可燃物との間に必要な離隔距離の確保、そして最も重要な給排気設備の設置方法などが詳細に定められています。

一方、建築基準法は、建物の安全性を確保する観点から規制を設けています。火災予防の視点からガス機器の設置に関する規定があり、例えば厨房設備や給湯設備などの火気を使用する設備は、壁や天井から一定の距離を保つことや、不燃材料で防火上有効な措置を講じることが求められます。

これらの法的規制は、利用者の安全を保障するための基盤です。資格を持つ専門業者は、これら複数の法律に定められた必要性をすべて熟知しており、法規制に完全に準拠した安全な工事を実施することができます。

安全基準を守らないとどうなるのか?

もしガス機器の設置に関する安全基準を守らないと、非常に深刻な事態を引き起こす可能性があります。最も懸念されるのは、火災、爆発、そして一酸化炭素(CO)中毒という、人命に直接関わる重大な事故です。

例えば、ガス管の接続が不完全であったり、規格に合わない部材を使用したりすると、そこからガスが漏れ出すおそれがあります。

漏れたガスに静電気や電化製品のスイッチといったわずかな火種が引火すれば、激しい火災や爆発事故につながりかねません。特に密閉された空間でガスが充満した場合、その破壊力は凄まじく、建物全体を巻き込む大惨事となります。

また、給排気設備の設置基準が守られていないケースも極めて危険です。排気筒の詰まりや逆勾配、室内への排気ガスの漏れは、不完全燃焼を引き起こし、毒性の高い一酸化炭素を発生させる直接的な原因となります。

一酸化炭素は無色無臭で、初期症状が頭痛や吐き気など風邪に似ているため発生に気づきにくく、知らず知らずのうちに吸引して重篤な中毒症状に陥ります。最悪の場合、睡眠中に命を落とすこともあり、「サイレントキラー」と呼ばれるゆえんです。

これらの事故は、自宅だけでなく隣人や建物全体を危険に晒します。さらに、法令違反の工事によって事故が発生した場合、設置を行った者には刑事罰や、多額の損害賠償責任といった重大な法的責任が問われることになります。

見えない危険、CO中毒のチェックリスト

一酸化炭素(CO)中毒は、ガス機器の使用において最も警戒すべきリスクの一つです。ガスが不完全燃焼すると、有毒な一酸化炭素が生成されます。これは無色無臭のため、発生に気づくことが極めて困難です。ここでは、CO中毒の危険を未然に防ぐための具体的なチェックリストを紹介します。

ご家庭のガス機器で、以下のような症状がないか定期的に確認してみてください。

炎の色の異常:

正常な炎はきれいな青色ですが、不完全燃焼を起こしていると、酸素不足のサインとして赤色やオレンジ色の炎になります。これは機器内部にすすが溜まっている場合にも見られます。

異音や異臭:

使用中に「ボンッ」というような小さな爆発音(異常着火音)がしたり、焦げ臭いような、すすの臭いがしたりしないか確認します。

すすの付着:

機器本体やその周辺の壁、天井に黒いすすが付着している場合、不完全燃焼が継続的に起きている明確なサインです。

換気扇の異常:

給湯器などの排気口の近くに鳥の巣が作られたり、ビニール袋などのゴミが詰まったりして、排気が妨げられていないか、手の届く範囲で点検します。

使用中の体調変化:

ガス機器の使用中に頭痛、めまい、吐き気、目のチカチカといった症状を感じた場合、CO中毒の初期症状の可能性があります。ただちに使用を中止し、窓を大きく開けて換気してください。

換気不足:

特にキッチンに設置される小型湯沸器などを使用する際は、必ず換気扇を回すか、窓を開けて換気することが絶対条件です。

これらのチェックリストに一つでも当てはまる項目があれば、ただちに使用を中止し、契約しているガス会社や専門業者に点検を依頼してください。自己判断で使い続けることは非常に危険であり、日頃からの小さな注意が、見えない危険から家族を守る鍵となります。

熟練の職人による最高級の仕事

「KIREI produce」では、上に紹介したガス機器の設置工事サービスを全都道府県で行っており、専門知識を持つ、経験値の高いスタッフを揃えています。

様々なお客様から依頼をいただいており、ガス機器の設置工事に関する知識と技術力は業界随一という自負があります。

常に適正なお見積もりを心掛けていますので、新たにガス機器の設置依頼を考えている方は、ぜひ一度ご相談下さい。

ガス機器設置で安全基準を満たし補助金を得る方法

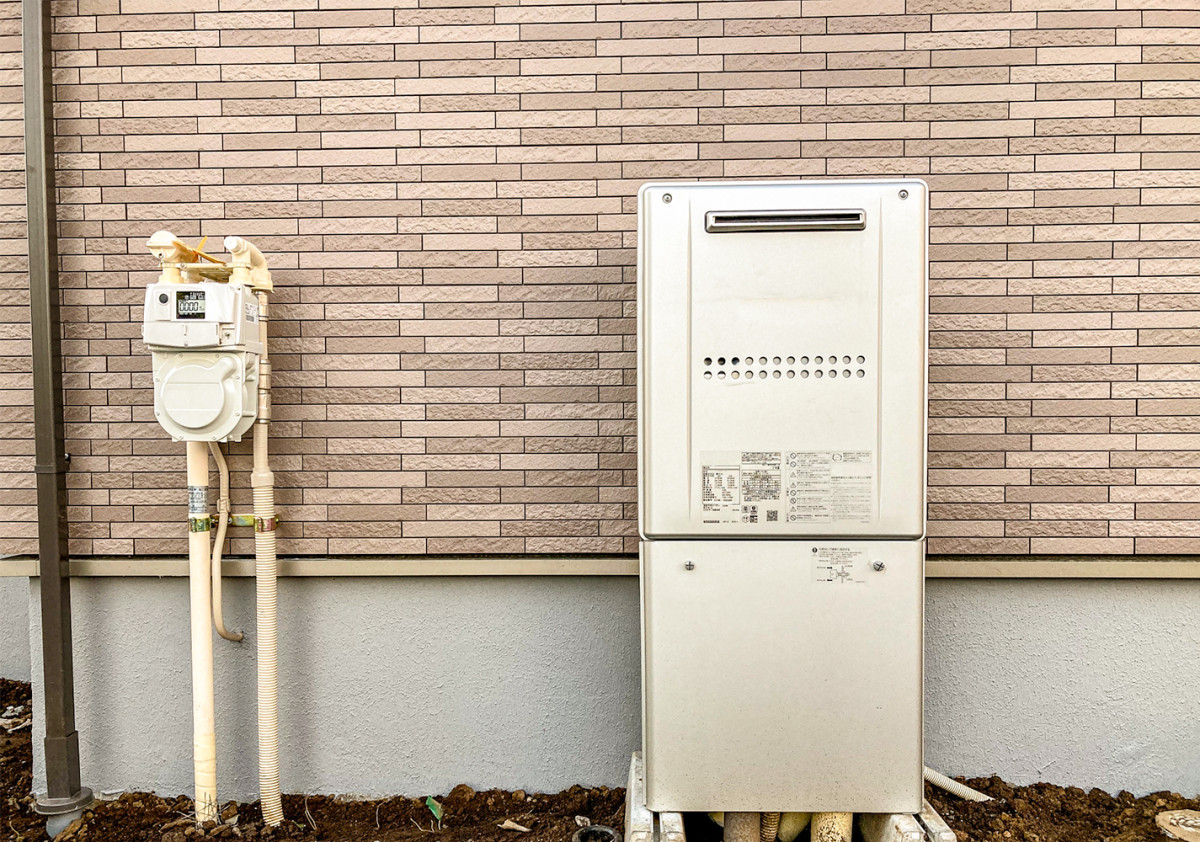

給湯器交換で使える補助金の内容

安全基準を満たした高効率なガス給湯器へ交換する際、費用負担を軽減する補助金制度が設けられています。これらは主に国が主導するものと、各地方自治体が独自に実施するものの二種類に大別され、上手に活用することで賢くリフォームが可能です。

国の補助金制度

国の代表的な制度として「給湯省エネ2025事業」などが挙げられます。これは、家庭部門のエネルギー消費量を削減し、カーボンニュートラルの実現に貢献することを目的としており、省エネ性能が非常に高い特定のガス機器の導入に対して補助金が交付されます。

対象となるのは、主に「ハイブリッド給湯器」や「エネファーム」などです。補助額は機器の種類や性能によって異なりますが、高額な補助が受けられるケースが多くあります。

申請は、登録された「手続事業者(販売・工事店)」を通じて行われるのが一般的です。ただし、国の事業は、定められた予算の上限に達し次第、受付が終了となるため、常に最新の情報を確認することが肝心です。

地方自治体の補助金制度

お住まいの市区町村によっては、独自の補助金制度を設けている場合があります。「高効率給湯器設置費補助金」などの名称で、エコジョーズのような潜熱回収型給湯器の設置を対象とすることが多いです。

補助金額や条件は自治体で様々ですので、まずはご自身が住んでいる自治体のウェブサイトで検索するか、担当窓口に問い合わせてみることが第一歩です。

自治体の広報誌などに情報が掲載されることもあります。国の制度と併用できる場合もあるため、両方の情報を丁寧にチェックしましょう。

補助金制度を利用する金銭的なメリット

補助金制度の利用には、大きな金銭的メリットがあります。最大の利点は、ガス機器交換にかかる初期費用を直接軽減できる点です。高効率なガス給湯器は従来品より高価な傾向にありますが、補助金がその価格差を埋め、導入のハードルを大きく下げてくれます。

例えば、数十万円かかるハイブリッド給湯器の設置で、国から10万円以上の補助金が交付されるケースも珍しくありません。これにより、最新の高性能な機器を、従来型とさほど変わらない自己負担額で導入できる可能性が生まれます。

メリットは初期費用の削減だけではありません。補助金の対象となる機器は、いずれも省エネ性能が高いモデルです。つまり、交換後は毎月のガス使用量が減り、光熱費を削減できるという、長期的な金銭的メリットも享受できます。

機種や使用状況にもよりますが、年間で数万円のガス代節約につながるケースも期待できます。初期費用を補助金で抑えつつ、日々のランニングコストも削減できるため、トータルで見ると非常に経済的です。

補助金申請の具体的な方法と流れ

補助金制度を利用するためには、定められた手順に沿った申請が必要です。多くの場合、工事を依頼する専門業者が申請手続きを代行またはサポートしてくれるため、プロセス全体を理解しておけば、過度に心配する必要はありません。

- 対象機器の確認と業者選定

まず、利用したい補助金制度の公式サイトなどで、対象となるガス機器のモデルを確認します。その上で、補助金申請の実績が豊富な専門業者を探し、相談と見積もりを依頼します。

- 契約と工事の実施

見積もりの内容に納得できたら、業者と正式に工事契約を結びます。その後、業者がスケジュールに沿って設置工事を行います。申請に必要な工事前の写真を撮り忘れないよう、業者に確認しておきましょう。

- 必要書類の準備

申請には「申請書」「工事証明書」「保証書のコピー」「領収書」「設置前後の写真」などが必要です。多くは工事業者が準備しますが、本人確認書類などは自分で用意します。不備がないよう、業者と協力して揃えます。

- 申請手続き

準備した書類一式を、定められた申請窓口に提出します。郵送またはオンラインでの申請が一般的です。前述の通り、この手続きは業者が代行するケースが大半です。

- 審査と補助金の交付

提出された書類が審査され、不備がなければ補助金の交付が決定します。その後、決定通知が届き、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。審査から交付までは数ヶ月かかるケースもあるため、待つ必要があることが、唯一のデメリットと言えるでしょう。

安全な設置に欠かせないプロの作業とは

ガス機器設置におけるプロの作業とは、単に機器を取り付けるだけでなく、法律や安全基準に関する深い知識に基づき、長期的な安全を確保する専門的な工程全体を指します。

まず、プロは設置現場の状況を的確に判断します。壁の材質、可燃物との距離、換気状況などを基準と照らし合わせて厳密にチェックし、必要なら防熱板の設置といった追加工事を提案・実施します。

次に、機器の設置と配管接続では高い精度が求められます。ガス管の接続部には専用のシール材を使い、規定の力で締め付けます。作業後には、必ず専用の圧力計を用いた気密試験(ガス漏れ検査)を行い、目に見えない微細な漏れもないことを科学的に確認します。

さらに、給排気設備の設置は専門性の高い作業です。排気筒を強固に固定し、雨水の侵入や排気の逆流を防ぐよう、適切な勾配や位置を計算して設置します。

アース線の確実な接続による感電防止や、寒冷地における給水管の凍結防止ヒーターの設置など、周辺作業にも抜かりはありません。これらの作業は、ガス消費機器設置工事監督者などの国家資格を持つ者でなければ行うことができません。

安心して任せられる専門業者への依頼が確実

安全性が求められるガス機器設置は、信頼できるプロの専門業者への依頼が最も確実です。安心して任せられる業者を選ぶための重要なチェックポイントを解説します。

第一に、必要な国家資格を保有しているかを確認することが基本です。建設業の許可や、各ガス会社が認定する「ガス機器設置スペシャリストの店」のような登録の有無も、信頼性を判断する良い指標になります。業者のウェブサイトなどで資格情報を明確に提示しているか確認しましょう。

第二に、豊富な実績と経験も大切です。長年地域で事業を続ける業者は、それだけ顧客から信頼されてきた証拠とも言えます。施工事例や評判を参考にし、特に自分が設置したいメーカーの機器に関する施工経験が豊富かどうかも確認すると、より安心です。

第三に、見積もりの透明性です。提示された見積書に、機器本体の価格だけでなく、標準工事費、追加工事費、古い機器の処分費といった項目や部材の明細が具体的に記載されているかを確認します。複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」で比較検討することをおすすめします。

最後に、工事後の保証やアフターフォロー体制が整っているかも重要なポイントです。万が一の不具合に迅速に対応してくれるか、また定期点検の案内などがあるかどうかも、長期的な安心感に繋がります。これらの点を総合的に判断し、納得できる専門業者に依頼することが、安全なガスライフの基盤となります。

ガス機器設置の安全基準と補助金|CO 中毒を防ぐチェックリストの総括

ガス機器を新たに設置したいという希望をお持ちの方にとって、その取り付け作業は、検討したい内容です。

何より快適性や安全性の追求という視点から、長期的なご自宅の満足度に大きく寄与できます。

また、ガス機器をしっかりと設置することによって、特に室内の快適性や便利さを良い状態で維持することができます。

日常的な生活空間であるご自宅にとって、これらの施工がいかに効果的かお分かりいただけたと思われます。

- ガス機器の設置には法的に定められた安全基準が存在する

- 安全基準は火災やCO中毒などの重大事故を防ぐために不可欠

- 基準を遵守しない設置は自分や家族、隣人の命を危険に晒す

- 不完全燃焼によって発生するCOは無色無臭で極めて危険

- ガス機器の使用中は必ず換気を行うことが大切

- 安全基準を守ることは法律で定められた義務でもある

- 基準を遵守した設置が長期的な安心につながる

- 省エネ性能の高いガス機器への交換には補助金制度がある

- 補助金には国が実施するものと自治体が実施するものがある

- 補助金を活用すれば高効率機器の導入費用を大幅に軽減できる

- 補助金の申請には期間や予算の上限があるため事前の確認が必須

- ガス機器の設置工事は国家資格を持つプロの作業

- 無資格者によるDIYでの設置は法律違反であり絶対に避けるべき

- 信頼できる専門業者は資格、実績、見積もり、保証で選ぶことが確実