神奈川県本社・研究所でのカーペット清掃事例:プロの2ステップ洗浄作業報告

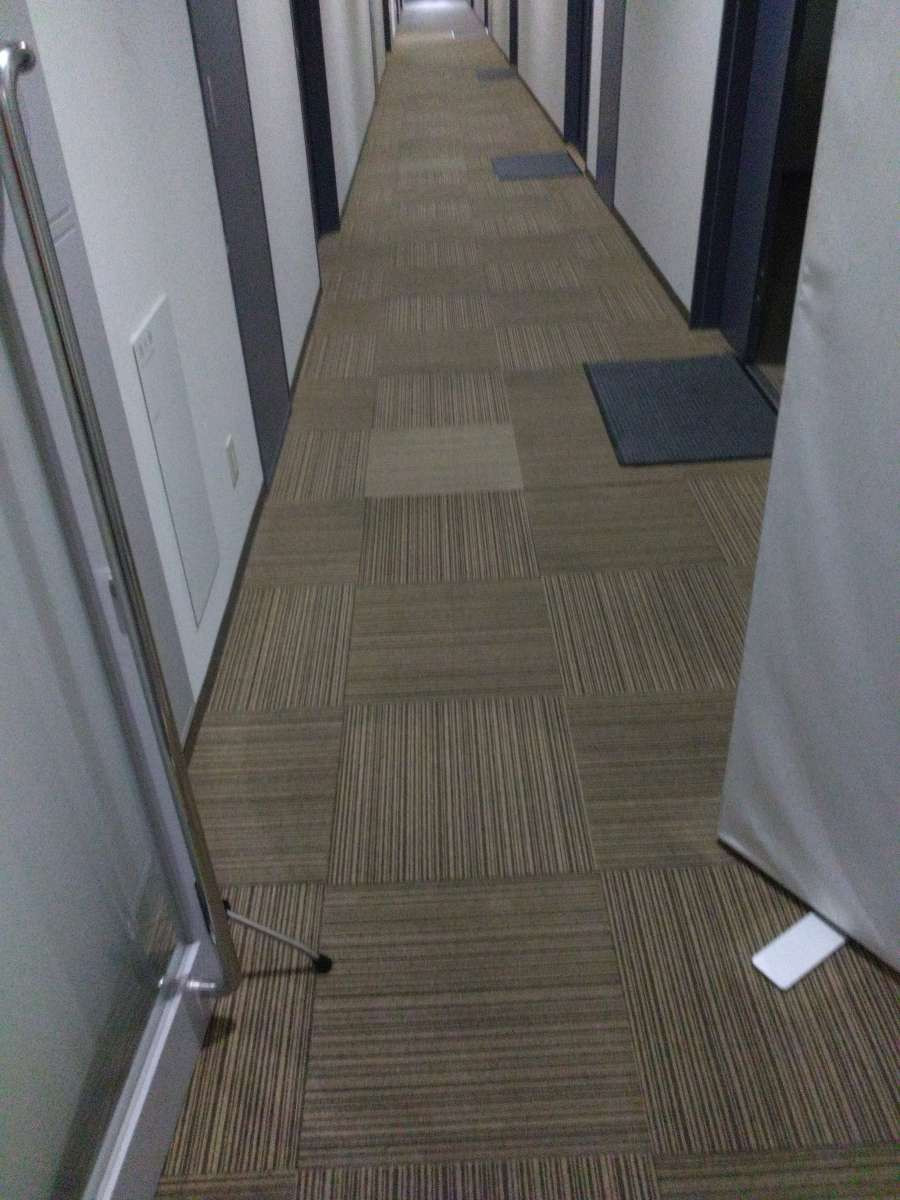

神奈川県内にある企業の本社オフィスおよび研究所にて、カーペット清掃の施工を行いました。

この記事では、床の美観と衛生環境を両立させるために実施したプロの清掃手順や使用機材、2ステップ洗浄方式・エクストラクション方式の使い分けのコツなどを現場目線で詳しく解説します。

オフィスや研究施設でのカーペット清掃を検討している総務担当者の方にとって、参考になる施工事例です。

施工現場の概要と依頼の背景

ご依頼いただいたのは、神奈川県内に本社オフィスと研究所棟を2棟お持ちの企業様です。

定期清掃の実施をご検討されており、本社と2つの研究所ビルのカーペット清掃についてお問い合わせをいただきました。

床材はいずれもタイルカーペットで、本社は約505㎡、研究所①は約459㎡、研究所②は約29㎡の床面積があります。

土足での利用が前提のオフィス環境で、経年によるシミや靴汚れが徐々に目立ってきており、「日常の掃除機がけでは落とせない洗剤使用の特別清掃で常にきれいな状態を保ちたい」とのご要望でした。

しかし、これまで業者にカーペット清掃を依頼したことがなく、具体的な清掃方法や費用感が掴めないとのことでした。

また複数の業者から相見積もりを取っており、合計7社によるコンペ形式で業者選定を進めている状況でした。

当社では2024年11月に現地調査に伺い、カーペットの素材・汚れ具合・家具レイアウト・作業範囲などを入念に確認した上で見積提案を実施しました。

調査の結果、各エリアのカーペットには土砂の蓄積やシミ汚れが点在しており、通常の簡易清掃ではなく本格的な洗浄が必要と判断しました。

一方でお客様にはコストに対するお考えもあったため、2つの清掃プランをご提案しました。

ひとつはポリッシャー機を使った 「2ステップ洗浄方式」(汚れが酷い場合に適した徹底洗浄プラン)、もうひとつは機械による吸引洗浄のみを行う 「エクストラクション方式」(中程度の汚れ向けの標準洗浄プラン)です。

2ステップ方式はポリッシャー(カーペット用洗浄機)で専用洗剤を泡立てながらブラッシング洗浄し、その後エクストラクター(汚水回収機)でリンスしつつ汚水を回収する方法で、高い洗浄力が得られます衣類を洗濯するようにしっかり汚れを落とせるため、土足歩行による酷い汚れがあるカーペットに適した方法です。

一方、エクストラクション方式はリンサーと呼ばれる専用機械で洗浄液をカーペットに噴射すると同時に吸引し、繊維奥の汚れを洗い出す清掃方法です。

カーペット表面を傷めず効率的にクリーニングでき、乾燥時間も比較的短いことから中程度の汚れに向いています。

最終的にお客様との商談の結果、本社エリアはエクストラクション方式、研究所①・②は2ステップ方式で施工する方針となり、当社にご発注いただきました。

初回の清掃は2025年1月に実施し、その際には「部屋の空気が良くなった気がする」と従業員の方から嬉しいお言葉を頂戴しました。

カーペット清掃は見た目をきれいにするだけでなく、アレルゲンにもなるハウスダストを除去して衛生環境を整える効果があり、実際に空気の質の向上を感じていただけたものと思います。

その後、お客様から定期的に清掃を続けていきたいとの要望があり、年間スケジュールに沿って本社は年2回、研究所オフィスは年3回の周期で定期清掃を実施する見込みです。

清掃当日の作業手順と内容

今回のカーペット清掃作業は土曜日の10:00~17:00にかけて実施し、日中の7時間ほどで完了しました。

施工当日はお客様先の社員の方に立ち会っていただき、建物のセキュリティカードをお借りして入退出しながら作業を進めています。

事前に周辺の駐車場状況や搬入経路も確認していたため、当日は清掃機材をスムーズに現場搬入できました。

以下、現場で行った具体的な清掃手順を順を追って説明します。

- 作業前準備・養生:

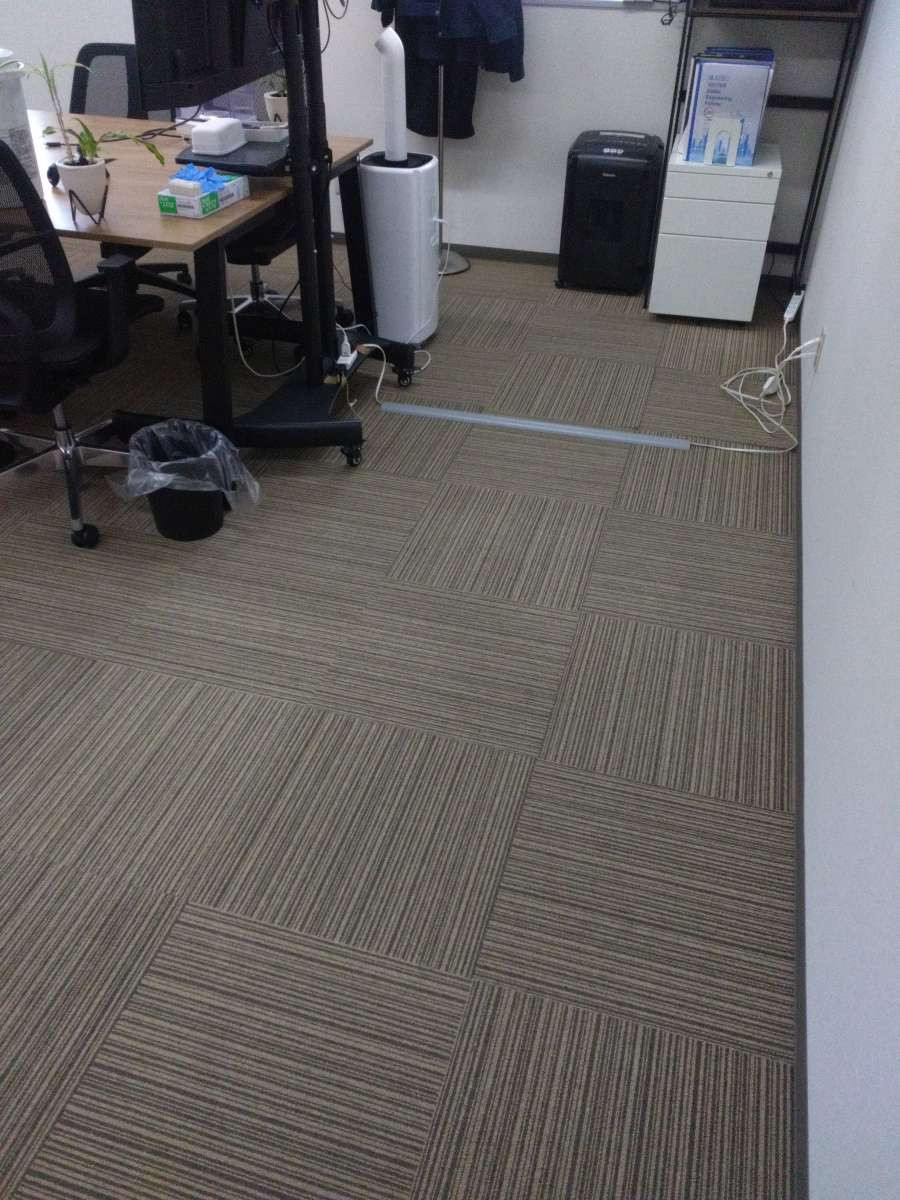

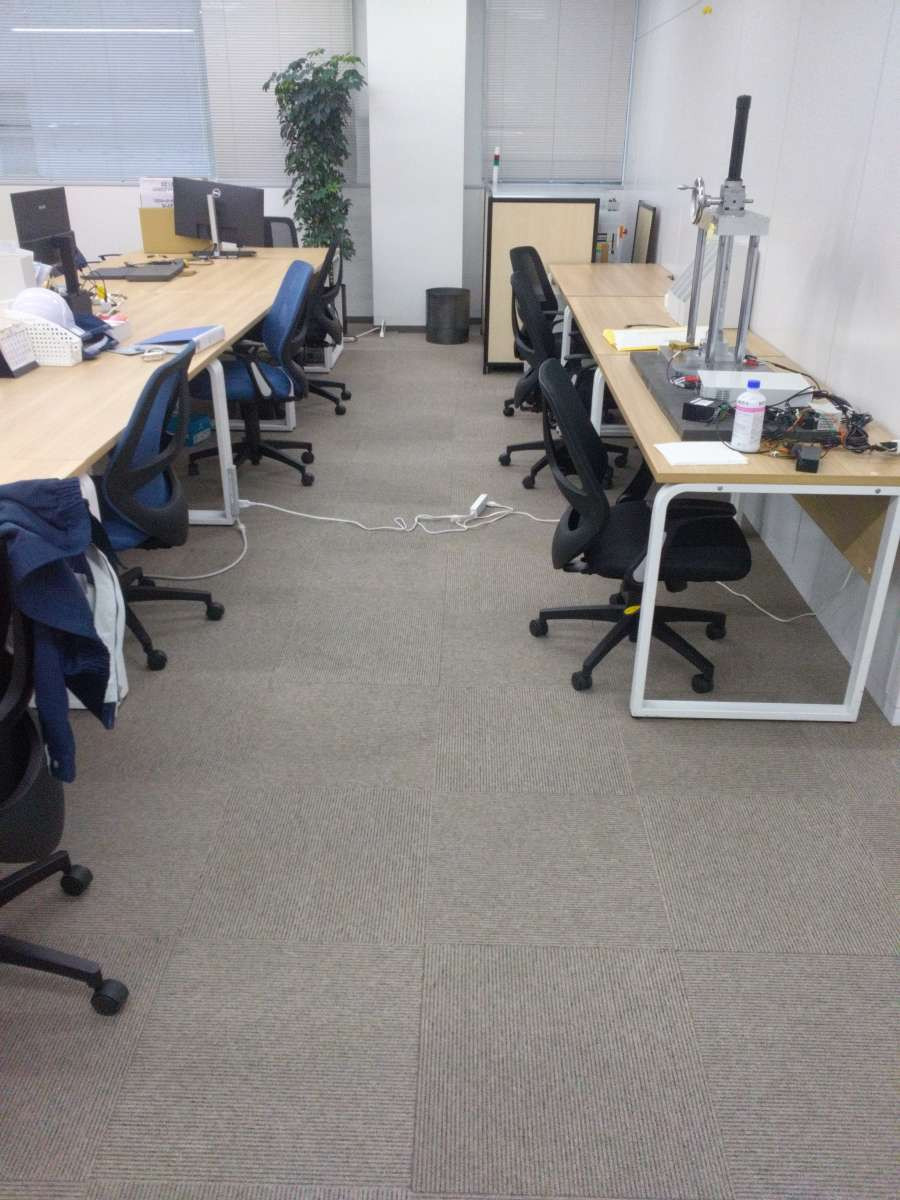

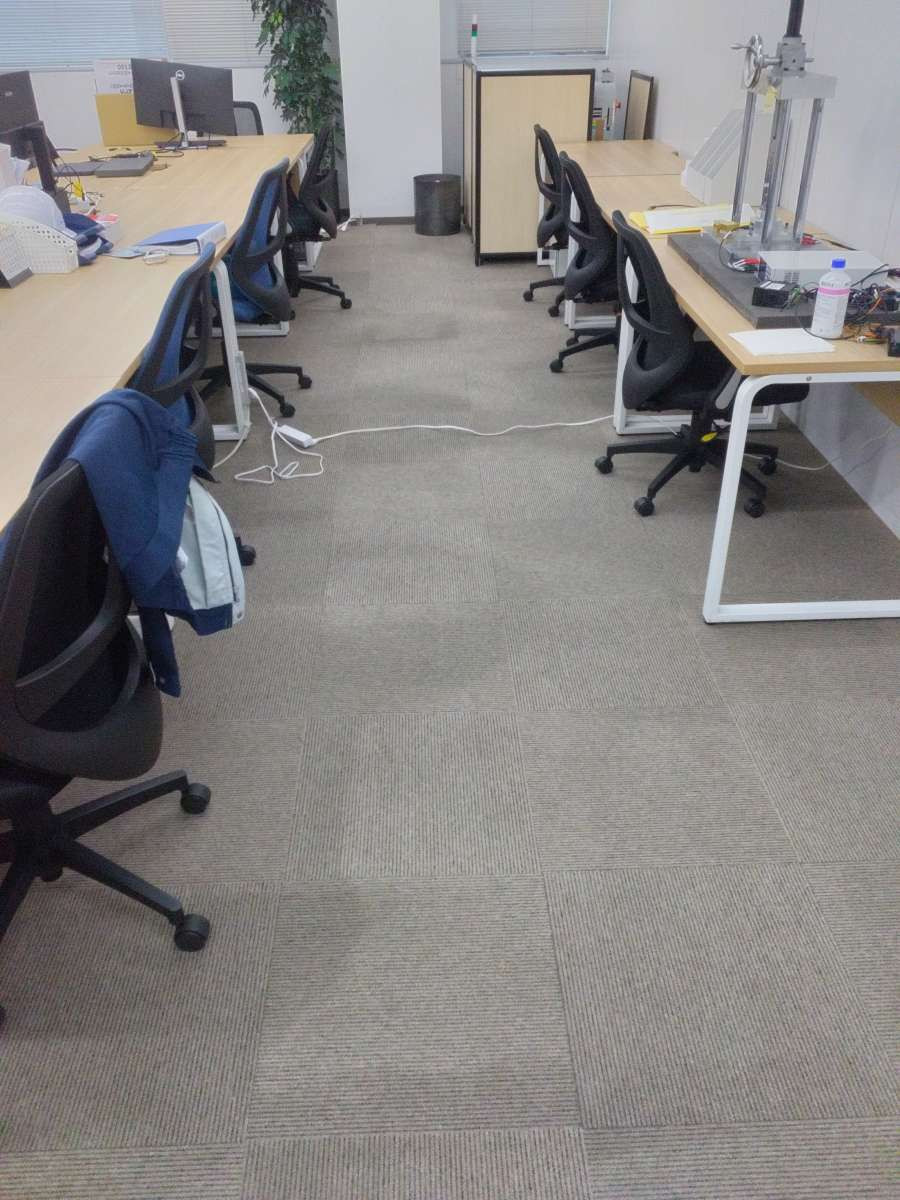

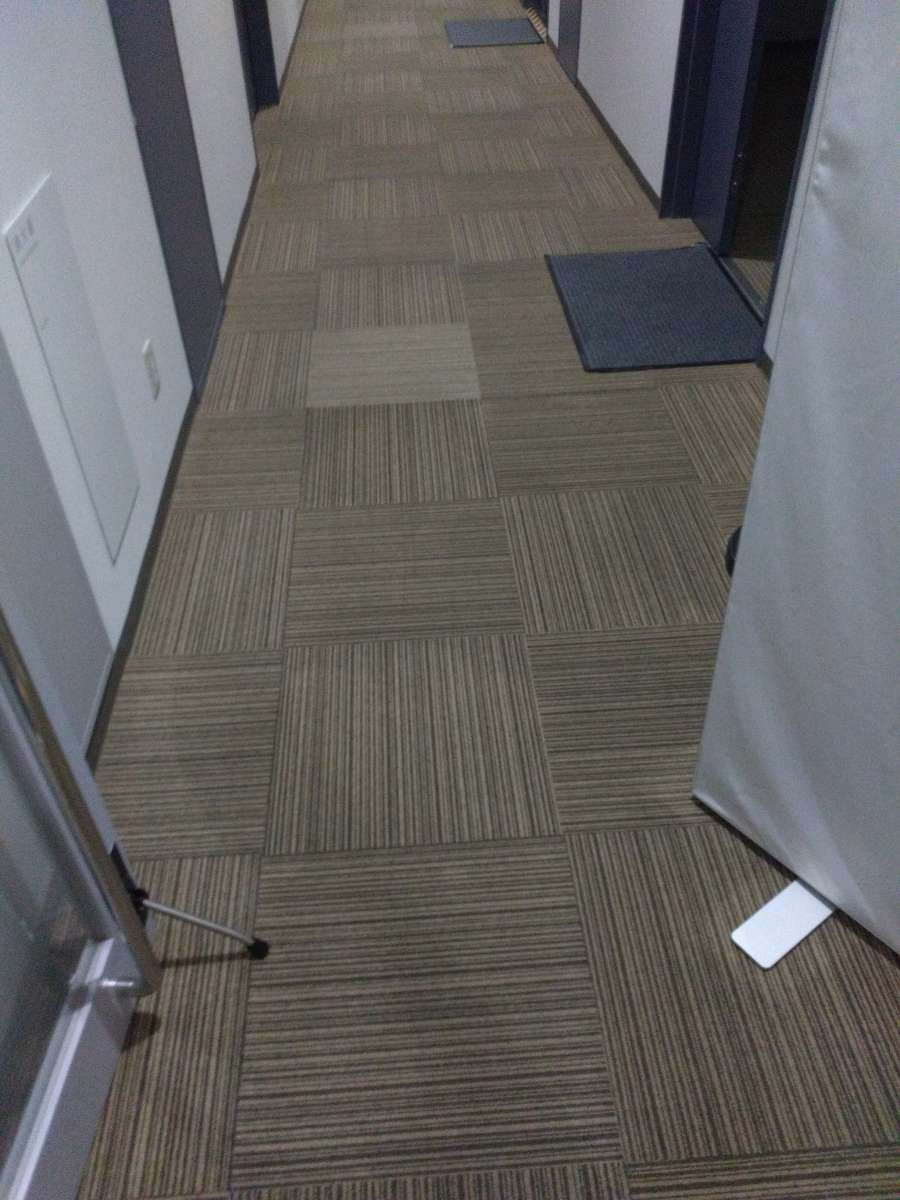

現場到着後、清掃前の床の状態を記録するため写真撮影を行い、お客様への作業前報告を実施しました。

そのうえで清掃範囲の床と壁際にマスキングテープやシートで養生処理を施し、周辺エリアへ汚水が飛び散らないよう境界部分にもシートで仕切りをしました。

移動可能な椅子・テーブル・観葉植物などの什器は別室や廊下に移動し、カーペット面を最大限露出させます。

(※重量物のデスクやサーバーラック、壁固定収納庫、冷蔵庫等は動かさず、そのままの状態で清掃を行います。) - 除塵作業(真空バキューム):

業務用アップライト型バキュームを使用し、カーペット全域の乾式清掃を実施。

繊維内部に入り込んだホコリや土砂を念入りに吸引し、洗浄前の下地処理として後工程の効果を高めました。 - 汚れの前処理:

ガムテープやシールの跡など粘着汚れには専用剥離剤、サビ汚れにはサビ取り剤を使用し、浸透後に丁寧に除去。

さらに、染み抜き剤を用いてコーヒーやインクのシミをスポット洗浄しました。

これらの前処理により、後の機械洗浄で汚れがしっかり浮き上がる状態に仕上げました。 - カーペットの機械洗浄(2ステップ洗浄):

洗浄剤(カーペットシャンプー)を噴霧し、カーペット専用ポリッシャーでブラッシング洗浄を行いました。

発泡洗浄によって繊維の奥まで泡が浸透し、踏み固まった汚れやシミを浮き上がらせて除去。

シャンプー洗浄後は、後工程としてリンスによるすすぎ・汚水回収工程へと移ります。 - リンス・汚水回収(エクストラクション):

エクストラクション機(リンサー)を用い、清水を高圧で噴射しながら強力バキュームで同時に回収。

繊維奥の汚れや泡を一気に吸い上げ、洗剤残留を防ぎつつ高い洗浄効果を実現。

タンク内の汚水は濁っており、カーペットの見えない汚れを確実に回収できたことが視覚的にも確認できました。 - 仕上げの拭き上げ清掃:

壁際の巾木に水跳ねがある場合は中性洗剤で拭き取り、埃も併せて除去。

床設置のフロアコンセント、沓摺り、自動ドアのレール、空調の排気口や排水溝などの金属部も、丁寧に磨き上げて仕上げました。 - 原状復帰と最終確認:

養生を撤去後、什器を元の配置へ戻し、清掃後の写真を撮影。

お客様にも仕上がりをご確認いただき、最終チェックと忘れ物確認を経て作業を完了。

乾燥促進のため、退出時に空調を送風設定にし、6時間以上の換気運転を実施しました。

使用した機材・薬剤: 上記の作業に際し、プロ仕様の専門機材と洗剤を用途に応じて使い分けています。

主な機材はカーペット用ポリッシャー(ブラシ式洗浄機)とカーペットリンサー(汚水回収機)で、加えて細かな部分洗浄にはハンドツールのスポットリンサーも併用しました。

薬剤はカーペット専用の染み抜き剤、発泡性のカーペットシャンプー洗浄剤、そしてリンス用の無発泡タイプ洗浄剤を汚れの種類に合わせて使用しています。

素材に適した薬剤を使うことでカーペットを傷めずに汚れだけを効果的に除去することが可能です。

現場での工夫・所感(プロが感じたポイント)

今回は今年1月の初回施工に続く2回目のカーペット定期清掃でした。

事前にしっかり現場調査を行い、お客様担当者とも打ち合わせを重ねていたため、機材搬入から作業段取りまで非常にスムーズに進行しました。

やはり事前準備や段取りをきちんとしておくことが、当日の安心と作業品質につながると改めて実感します。

また、オフィス家具の移動範囲や養生箇所なども初回で把握できていたため、スタッフ間の連携もうまくいき、想定より早く仕上げることができました。

現場で心掛けているポイントの一つは、「動かせる物は動かし、動かせない物は無理をしない」というメリハリです。

重量物を強引に動かそうとすると作業者の負担になるだけでなく、床や備品を傷つけてしまうリスクがあります。

そこで今回も、動かせない機器周りの床はポリッシャーが当てにくい隅もハンドブラシで手洗いするなど、機転を利かせて清掃しました。

プロの清掃ならではの細かな対応ですが、現場の状況に応じて柔軟に作業方法を工夫することが大切だと感じています。

初回施工後に伺った社員の方からの「空気がきれいになった」という感想は、清掃員冥利に尽きる嬉しい言葉でした。

カーペット内部に蓄積した埃やアレル物質が除去されることで空間の空気質が向上し、職場環境の快適さにも直結します。

清掃のプロとして、単に見た目を美しくするだけでなく職場の衛生環境を守るお手伝いができていることを実感でき、非常にやりがいを感じる現場でもありました。

定期清掃をご検討中のお客様にとっても、こうした効果を実感いただける施工をこれからも提供していきたいと思います。

まとめ:施工事例から学んだことと定期清掃の重要性

本記事では、神奈川県の企業本社オフィス・研究所におけるカーペット清掃作業(2ステップ洗浄方式およびエクストラクション方式)の工程を、現場目線の解説を交えて詳細にご紹介しました。

オフィスや研究施設の衛生管理および床材の美観維持の観点から、プロによる定期的なカーペット清掃は欠かせないものです。

実際、汚れの蓄積したカーペットも適切な手順で洗浄することで見違えるほどきれいになり、空気環境まで改善されることがわかりました。

今回の事例を通じて、入念な事前準備と現場での丁寧な作業が仕上がりを左右することを改めて認識するとともに、定期清掃の効果と大切さを実感しました。

私たち清掃のプロは、これからも培ったノウハウを活かし、お客様の職場環境を快適・清潔に保つお手伝いを続けてまいります。